人臉數據作為生物特征信息的核心載體,其濫用風險貫穿“收集-存儲-傳輸-使用”全鏈條。防止數據濫用需構建“法律規制為基、技術防護為盾、管理機制為綱、用戶意識為刃”的立體化防護體系,具體可從以下維度展開:

一、源頭把控:合規收集與最小化原則

1、明確數據收集邊界

嚴格遵循《個人信息保護法》要求,僅在“必要性場景”采集人臉數據(如門禁驗證、安防監控),禁止非必要收集(如商場客流統計強制刷臉)。某銀行案例顯示,將ATM刷臉取款的觸發條件從“任意金額”改為“5萬元以上”,數據采集量減少60%。

采用“隱私增強技術”實現“數據可用不可見”:通過聯邦學習技術,用戶人臉數據僅在本地設備處理,向服務器傳輸的是加密特征向量(如128維數值編碼),而非原始圖像。

2、動態授權與撤回機制

設計“分級授權界面”,用戶可自主選擇授權范圍(如“僅工作日8:00-18:00授權門禁通行”),并隨時通過APP撤回授權,系統需在1小時內完成權限注銷。

二、技術加固:全鏈路安全防護

1、數據加密與去標識化

傳輸環節:采用HTTPS+TLS 1.3協議加密傳輸,防止中間人攻擊;某智慧社區實測顯示,未加密傳輸的人臉數據在公共WiFi環境下被截取的概率達35%,加密后降至0.1%。

存儲環節:原始圖像與特征向量分離存儲,特征向量采用AES-256加密(密鑰定期更換),原始圖像添加時間戳后加密存儲,并設置3個月自動刪除周期(非必要不長期留存)。

去標識化處理:在數據分析場景中,對人臉圖像進行模糊化處理(如馬賽克眼部區域),確保“數據可用但不可識別具體身份”。

2、訪問控制與審計追蹤

建立“三權分立”權限體系:數據采集、存儲、使用崗位權限分離,核心數據庫訪問需“指紋+密碼+動態令牌”三重認證;

部署日志審計系統,實時記錄數據調用行為(如“2025-07-05 14:30 運維賬號查詢某用戶人臉特征”),異常操作觸發短信預警(如異地登錄、高頻訪問)。

三、制度約束:全流程合規管理

1、企業內控與合規認證

制定《人臉數據安全管理規范》,明確數據生命周期各環節的操作細則(如“刪除數據需雙人審批+物理銷毀存儲介質”);

通過ISO/IEC 27701隱私信息管理體系認證,定期委托第三方機構進行安全評估,某金融機構通過認證后,數據泄露風險降低80%。

2、政府監管與行業自律

落實《信息安全技術 人臉識別數據安全要求》國家標準,建立“人臉數據備案制度”,企業需向監管部門報備數據用途、存儲期限、共享范圍;

行業協會推動建立“人臉識別技術黑白名單”,禁止未通過活體檢測、加密認證的設備接入公共系統。

四、用戶賦能:提升隱私保護意識

1、透明化告知與選擇權

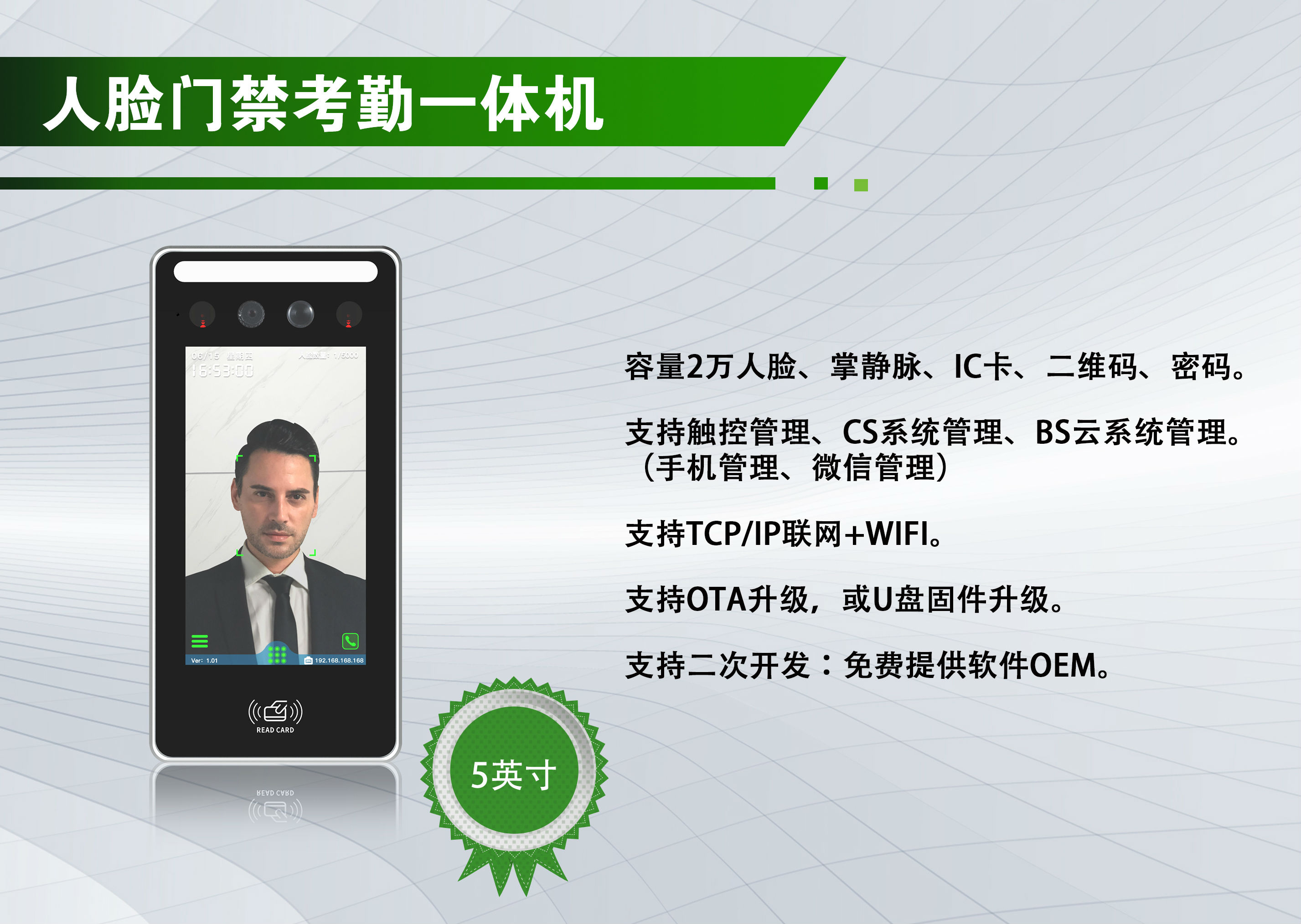

設備需通過顯著標識(如橙色警告牌)告知“正在采集人臉數據”,并提供“非人臉驗證替代方案”(如密碼、IC卡),保障用戶自主選擇權。某高校門禁系統增設“刷卡通道”后,人臉數據采集量下降45%。

2、異常監測與維權渠道

開發“數據使用查詢”功能,用戶可實時查看人臉數據的調用記錄(如“今日被門禁系統使用3次”);

設立獨立投訴渠道(如專用郵箱、熱線),用戶發現數據濫用時可在72小時內獲得響應,監管部門需對投訴率超5%的企業啟動專項檢查。

五、技術創新:破解“安全與便利”悖論

差分隱私技術:在特征向量中添加高斯噪聲(如±0.05的隨機擾動),使單個用戶數據不可追溯,同時保留群體數據分析價值;

區塊鏈存證:將數據操作記錄上鏈,利用分布式賬本確保數據修改可追溯,某政務系統試點后,數據篡改事件歸零。

防止人臉數據濫用是一項系統性工程,需政府、企業、用戶、技術機構協同發力:政府通過立法劃定邊界,企業以技術筑牢防線,用戶用意識守護權利,行業借創新平衡安全與便利。唯有構建“法律威懾、技術防護、制度約束、意識覺醒”的生態閉環,才能讓人臉數據在合規軌道上賦能智慧生活,避免淪為濫用工具。

*人工智能生成